急速に教育現場に浸透しつつある「生成AI」。ChatGPTをはじめとするAIツールは、情報検索だけでなく文章作成やアイデア出し、翻訳など「教員の右腕」として機能し始めています。

専門学校という「実践的な学びの場」では、特にその恩恵は大きく、授業準備の時間短縮や質の向上に繋がるシーンが増えてきました。本記事では、生成AIを導入する3つのメリットや5つの活用シーン、注意点を解説します。業務の効率化を図りたいと考えている先生は参考にしてください。

目次

生成AIを教育現場に導入する3つのメリット

生成AIの存在は、私たちの生活に大きな変化をもたらしています。教育現場も例外ではありません。期待できる主なメリットは、次の3つです。

- 教員の業務負担を軽減できる

- 学生のモチベーションアップに役立つ

- 教育の質が向上する

それぞれ解説します。

教員の業務負担を軽減できる

生成AIを活用すれば教材やテスト問題の作成、採点など定型業務の自動化が可能です。たとえば「Webマーケティングに関するテスト問題を、4択式で10問作成して」と指示するだけで瞬時に生成されるため、教員が考える時間を大幅に減らせます。

うまく活用できれば、業務負担の軽減になるでしょう。結果的に、学生対応や授業内容のブラッシュアップに多くの時間を割けるようになります。

学生のモチベーションアップに役立つ

生成AIは、個々の理解度や興味に合わせた課題の作成やフィードバックも可能です。学生は自分に合ったペースで学びを深められるため「わかる」「できる」という成功体験を得やすいでしょう。また、ゲーム感覚で楽しみながら学べるコンテンツの作成も可能です。これにより、学習へのモチベーション向上が期待できます。

教育の質が向上する

理解度や興味は、学生によって異なります。そのため、全員に響く授業を設計するのは簡単なことではありません。しかし生成AIを活用すれば、同じテーマを各学生のレベルに合わせて教えることも可能です。「1人ひとりに合わせた教育がしたい」という理想の実現をサポートしてくれる心強い味方となるでしょう。業務効率化だけでなく、教育の質向上も期待できます。

授業準備を効率化!生成AIが活躍するシーン5選

生成AIはカリキュラム作成から学生対応まで、教育現場のさまざまなシーンで教員の業務をサポートしてくれます。ここでは、主な活躍シーンを5つ紹介します。

- シラバス・レジュメ作成が劇的にラクになる

- 課題・試験問題のバリエーションが一気に増える

- スライドや図解のアイデア出しもおまかせ

- 学生の「わからない」にも即応

- 翻訳や多言語対応で留学生サポートもスムーズに

それぞれ見ていきましょう。

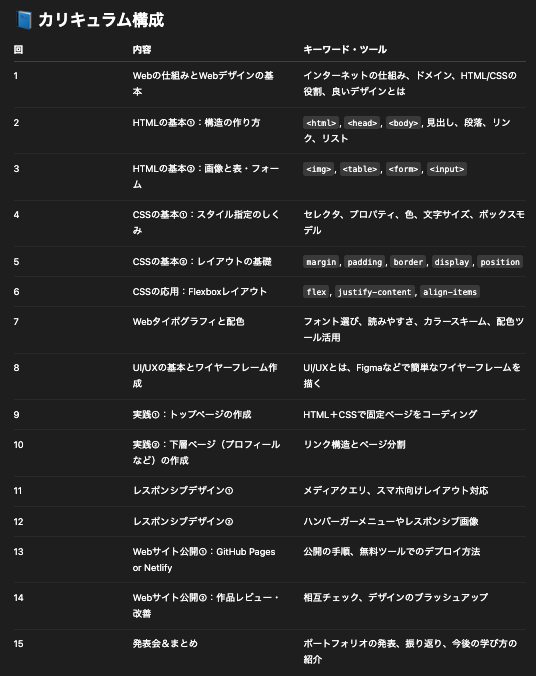

1.シラバス・レジュメ作成が劇的にラクになる

たとえば「Webデザイン基礎」という授業のシラバスを考えたい場合、生成AIに「初学者向けに週1回×15コマでWebデザインを教えるカリキュラムを作って」と指示すれば、おおまかな構成案が即座に提示されます。

レジュメのドラフトやスライド構成の提案、演習課題の候補なども対話型で生成可能です。これにより資料作成の下地作りにかかる時間が大幅に時短され、考えることに集中できます。

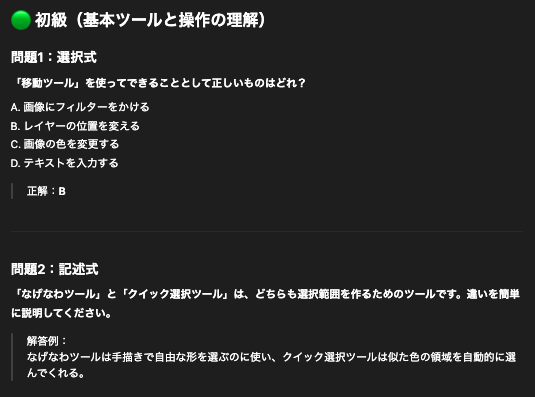

2.課題・試験問題のバリエーションが一気に増える

課題や試験問題のバリエーションを考えるのに、苦労している先生も多いのではないでしょうか。生成AIを使えば同じ学習テーマに対して、レベル別や観点別に問題を展開させることも可能です。

たとえば「Photoshopのツールを理解するための問題を、初級・中級・上級の3レベルでそれぞれ2問ずつ作って」と指示すれば、瞬時に各レベルの問題を作成してくれます。誤答例や解説付きの模範解答も生成できるため、添削のガイドライン作成にも役立つでしょう。

3.スライドや図解のアイデア出しもおまかせ

視覚的な教材は、学生の理解度を高めるための重要なツールです。しかしスライド構成や図解のアイデアが思いつかず、手が止まってしまうこともあるでしょう。

そのようなときにも、生成AIに「〇〇の仕組みを図解したい」と相談すれば、瞬時にアドバイスを得られます。論点整理や流れの提案、図解に適した構成などを提案してくれるため、伝え方の幅も広がるでしょう。

4.学生の「わからない」にも即応

教員が複数の学生に対応していると、個別の質問にすぐ返答できない場面も少なくありません。そこで活躍するのが、AIチャットを活用したFAQ機能や自習サポートです。質問を入力すればAIが瞬時に適切な回答を提示してくれるため、学生の疑問や不安を早期に解消できます。

「いつでも質問できる」「先生の都合を気にしなくてよい」といった環境が整うことで、学生が抱いていた「先生が忙しそうで質問しにくい」などの心理的なハードルも下がるでしょう。

5.翻訳や多言語対応で留学生サポートもスムーズに

グローバル化が進む現代、留学生を受け入れている専門学校も多いでしょう。生成AIは、高精度な翻訳機能や多言語対応の資料作成もサポートできるため、さまざまな国の学生が安心して学べる環境づくりにも役立ちます。

「専門用語の理解が難しい」と感じている留学生も、母国語でのサポートがあればスムーズに学習を進められるようになるでしょう。結果的に、授業への参加意欲アップも期待できます。

専門学校の教員が生成AIを活用する際の注意点2つ

生成AIは便利なツールですが、教育現場で使う以上は正しさと公正さが求められます。ここでは授業で生成AIを取り入れる際に、教員として意識したい2つの注意点を解説します。

情報の正確性をチェックする

生成AIは、あくまで過去の情報をもとに文章を生成しているため、常に正確な内容を返してくれるとは限りません。特に専門的な分野や制度の変更が頻繁な領域では、古い情報や事実と異なる記述が混じる可能性があります。

そのため出力された内容を、そのまま使うのはNGです。「たたき台」として活用し、必ず情報が正しいか確認しましょう。生成AIを学生に使わせる場合は「どこまでをAIがやったのか」「どのように自分で編集したか」という視点で評価基準を設けると、公平性が保たれます。

「教育のサポーター」として活用を

AIはあくまで補助ツールであり、授業の中心は「先生と学生との対話」です。AIに頼りきりになると、教員自身の教育観や指導力が損なわれる恐れも。AIの提案を参考にしつつ、最終的な判断や指導は教員が主体的にしていくことが、質の高い教育に繋がります。

「便利だからすべて任せる」ではなく「補佐してもらいながら、自分にしかできない部分に注力する」という姿勢を忘れないようにしましょう。上手に活用できれば、強力な味方になるはずです。

まとめ

専門学校教員の授業準備や、日々の業務を大きく変える可能性を秘めている生成AI。多くのメリットが期待できる一方で、情報の正確性やAIとの適切な距離感には注意が必要です。今後、教育現場ではAIリテラシーの有無が授業の質や働き方に大きく影響する時代がやってきます。まずは自分自身が「AIに触れてみる」ことから始めてみてはいかがでしょうか。

\ぜひ投票お願いします/

株式会社ウイネット

ウイナレッジを運営している出版社。

全国の専門学校、大学、職業訓練校、PCスクール等教育機関向けに教材を制作・販売しています。