連載授業アップデートテクニック

変化する学生のニーズ、技術やツールの進歩、多様性の受け入れなど、常に進化が求められる現代の教育現場。授業をアップデートしなくてはいけない時期が到来しています。この連載では、教員向け研修や教員志望者の育成を行う「RTF教育ラボ」の代表で、年間300もの授業観察を行う教育コンサルタントの村上敬一さんから、専門学校の先生に向けた「令和の授業テクニック」を教えてもらいます。

新年度が始まって約3週間が過ぎました。昨年度から引き続き同じ学生たちを担当する場合は別ですが、今年度から新しく担当したクラスにおいては、まだ教員も学生も「授業における当たり前の行動」が定着しておらず、何となく手探りの状態が続いていると思われます。

1年間の授業運営を良い方向に進めるためには、夏の長期休みに入る前までの「リレーションづくりとルールの定着」が必要です。

そこで今回は、「リレーションづくりと授業ルール(前編)」として、リレーションづくりを中心にお伝えします。

目次

リレーションとは?

リレーションとは「人間関係」のことです。授業において必要なリレーションは「学生と教員のリレーション」と「学生同士のリレーション」の2つが中心になります。

学生と教員のリレーション

学生と教員間において、良好なリレーションの状態はさまざまあると思いますが、いくつか挙げると以下のような間柄があります。

・学生が困ったときに信頼して相談できる間柄

・適度な緊張感がありつつも、自然体に近い状態でいられる間柄

・学生にとって、自身のことを真剣に考えてくれると感じられる間柄

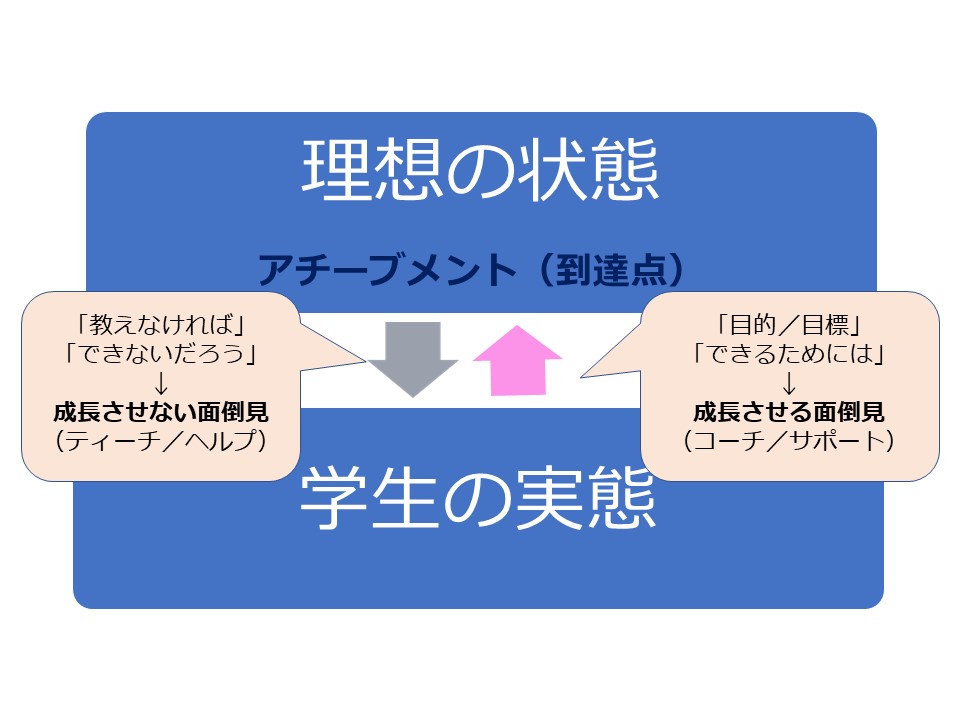

今回のリレーションづくりで重要なポイントは、「学生を成長させる、引き上げる面倒見」(図1参照)を意識することです。

専門学校や大学だけではなく、小学校~高校、家庭教育でも同じことが言えるのですが、下におりて丁寧に教えたり、助けてあげたりすることが日本における「面倒見」のイメージになっていることが多いようです。一見「とても優しくて信頼できそうな先生」とリレーションも良好なように見えますが、ここが落とし穴です。教えることや手伝うことで面倒を見ると、学生は依存心が強くなり自分で行動しなくなるので、専門性を身につける(自分でできる)ことが困難になってしまいます。結果的に、学生自身で成長を感じられない状態が続くと、学生と教員とのリレーションは崩れていきますのでご注意ください。

もちろん状況によっては教えることも、助けることも必要です。「学生を成長させる、引き上げる面倒見」とのバランスを考えながら指導を行い、リレーションをつくることが重要なのです。

学生同士のリレーション

ペアやグループでの演習や実習、さまざまな学校行事がある以上、学生同士のリレーションづくりはとても大切です。学校や学年によっては4月前半の授業内でエンカウンターを行ったり、グループワークの冒頭でアイスブレイクをしたりして、学生同士のリレーションづくりに力をいれているところもあると思います。

ここでは、エンカウンターなどの手段や方法を紹介するのではなく、学生同士のリレーションづくりで意識すべきポイントをお伝えします。まず学生同士の良好なリレーションですが、「考え方(価値観)が違っていても、認め、受け入れ、主体的に協働できる関係性」と今回は定義します。この定義は、学生が社会人となって組織で働く際に、「より自然体で仕事ができるような状態」から逆算して考えました。

この学生同士のリレーションづくりのために、教員として意識すべきことは以下の点です。

(1)心理的安全性の確保

現代の日本人には、「多数派でいたい」「失敗は怖い」「最初に行動することは避けたい」などの保守的な価値観が少なからずあります。この価値観自体に問題があるわけではないのですが、「主体的に協働できる経験」を積ませるためにはデメリットだと思います。上述のような保守的な価値観は、心理的安全性が担保されていないことから起こることが多いため、学生の活動や言動に対して、心理的安全性が担保されるように配慮する必要があります。

例えば、1番目に実演した学生に対しては大きな拍手で称賛したり、失敗したとしても「ナイストライ」など挑戦したことへの称賛の言葉を伝えたりしましょう。正しいリフレクションや前向きなフィードバックをし、「失敗が役に立っている」と学生に感じさせることが心理的安全性への配慮となります。

(2)人と関わる上での最低限のマナー・モラル・配慮の伝達

私が学生へ指導する際に大切にしていることで、「遠慮せずに配慮せよ」という言葉があります。学生の将来のために伝えなければいけないことを「嫌がられるかも/嫌われるかも」などの感情から遠慮して伝えないのではなく、伝えるシチュエーションや伝える言葉のチョイスを考え、配慮して学生へ伝えるようにすることです。

これは学生同士のコミュニケーションにも同じことが言えます。何でも言い合える状態であっても、最低限のモラルやマナー、相手に対する配慮が必要です。「親しき中にも礼儀あり」のことわざどおり、気を付けるように意識させる指導を心がけましょう。マナーやモラルの程度が低い場合は、習慣化するまでルールとして徹底することも方法の1つです。

(3)「ジョハリの窓」の理解と活用

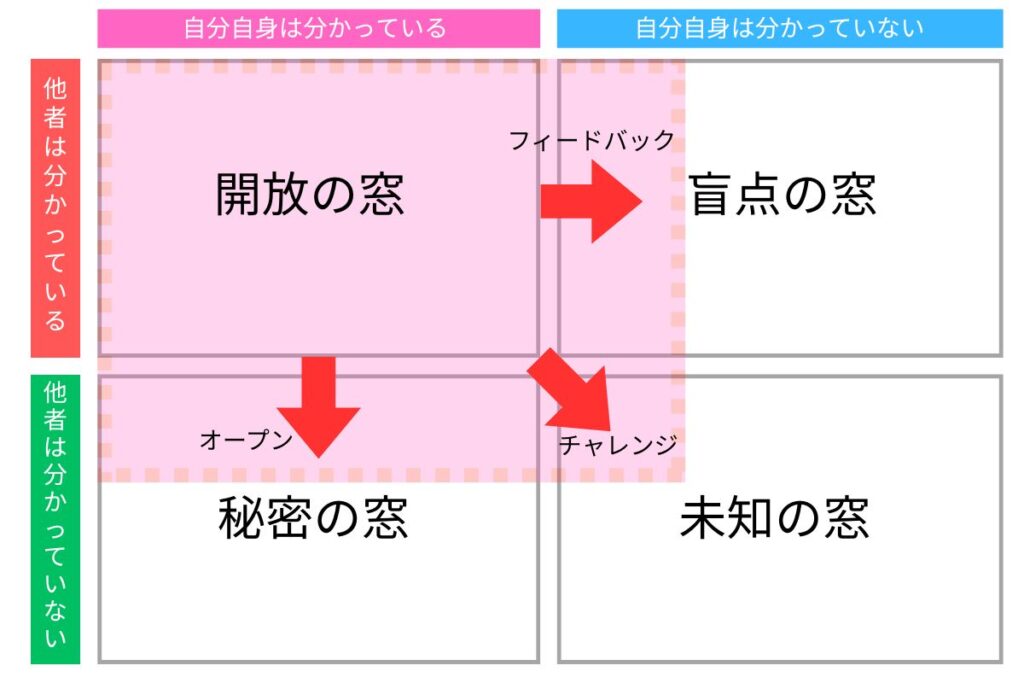

「ジョハリの窓」とは、他者との関係からコミュニケーションの円滑な進め方を考えるための心理学モデルのことです。「開放の窓」「秘密の窓」「盲点の窓」「未知の窓」の4つの領域に分かれています(図2参照)。

開放の窓

「開放の窓」とは、自分自身も他者もわかっている状態のことを表します。両者が認識している範囲が広い場合は、自分自身についての理解も深いし、その認識を他者も理解しているので、周りからの認識もズレが少なくなり、コミュニケーショントラブルが減少します。この「開放の窓」の範囲を広げていくことが、良好なリレーションをつくる上で重要となります。

秘密の窓

「秘密の窓」とは、自分自身ではわかっていても、他者は知らない状態のことを表します。例えば、過去の失敗、コンプレックスに思っていること、苦手なこと、他者には理解されそうにないと思っている好きなことなど、「こんな自分を知られてしまうのは嫌だ/恥ずかしい」と思っている箇所を秘密にしている状態です。この範囲が広い場合、隠していることが多いため、虚勢をはったり、ごまかす回数が増えたり、自然体で行動することが減ってしまうはずです。「秘密の窓」を減らし、「開放の窓」を広げるためには、心理的安全性を確保させた上での、自己開示の機会を増やすことが必要です。

小学生や中学生の学級経営において、「私の取扱説明書」などを書かせて公開することも、「秘密の窓」の範囲を狭めるための手立ての1つといえます。

盲目の窓

「盲点の窓」とは、癖や思考の偏りなど、自分自身では気付いていないものの、他者は知っている状態を表します。ここの範囲が広いと、他者からどのように見られている(感じられている)か理解することが難しいため、自己分析が甘くなる傾向にあります。そのため自分は他者から正当に評価されていないと思い込み、トラブルに発展しやすくなります。

「盲目の窓」を減らし、「開放の窓」を広げるためには、心理的安全性を確保させた上での、他者からのフィードバックの機会を増やすことが必要です。

未知の窓

「未知の窓」とは、自分も他者も気付いていない状態を表します。ここの範囲が広い場合は、限られた範囲でのコミュニケーションが中心となるため、新しい発見が難しかったり、視野を広げる活動が起こりづらかったりする弊害が生まれます。

「未知の窓」を減らし、「開放の窓」を広げるためには、心理的安全性を確保させた上での、新しいことへのチャレンジの機会を増やすことが必要です。

コミュニケーションにおいては、自分自身と他者が相互に「開放の窓」の範囲を広げていく活動が必要になります。

次回に向けて

今回はリレーションを中心にお伝えしました。授業を円滑に進めるためには、授業構成や内容と同様に、授業環境や人間関係にも配慮が必要です。

次回は、授業環境に影響を及ぼす授業ルールを中心にお伝えします。

\ぜひ投票お願いします/

村上 敬一

RTF教育ラボ代表/教育コンサルタント/東京都杉並区内中学校学校運営協議会委員

全国の公立および私立の小学校・中学校・高等学校、専門学校、塾などで教員研修、講師研修、授業や学級経営を中心とした教育全般に関するアドバイスを行う。また、現在まで18年間に渡り、毎年約150名の教員志望者を育成。年間の授業観察数は300を超え、これまでに約5000の授業を観察している。

RTF教育ラボ(https://goseminarcourse01.wixsite.com/rtfkyouikulab)