ナレジです…。自分の落としたメモが、名前も書いていないのに自分の机に置いてありました…。「下手な字=私」だと認識されているとです…。

さて、達筆な字、柔らかい字、力強い字など、字は人の数だけバラエティーがあり、個性にもなりますよね。

しかし、自身が生徒・学生だったとき、板書が汚い先生に対してどことなくだらしなさを感じたことはありませんか。授業などのように手書き文字でプレゼンテーションをする場では、素敵な個性が不要な短所に変わってしまいます。

先生だって本当は学生の脳に残るような美しい板書をしたいのに、それができないと申し訳ない気持ちでいっぱいなはず。

そんな板書が苦手な先生必見!今回は板書がうまくなる方法を伝授します!

目次

板書が乱れて見えてしまう人の4つの特徴

どうすれば板書がうまくなるのかを考える前に、乱れて見える板書とはどのようなものか、4つの特徴を理解していきましょう。

- つづけ字・速筆

- すべての文字を同じ大きさで書いている

- 字間、行間に統一感がない

- 右上がり、右下がりになる

詳しく解説します。

1. つづけ字・速筆

速書きによるつづけ字・速筆は、板書を読みにくくする原因のひとつです。

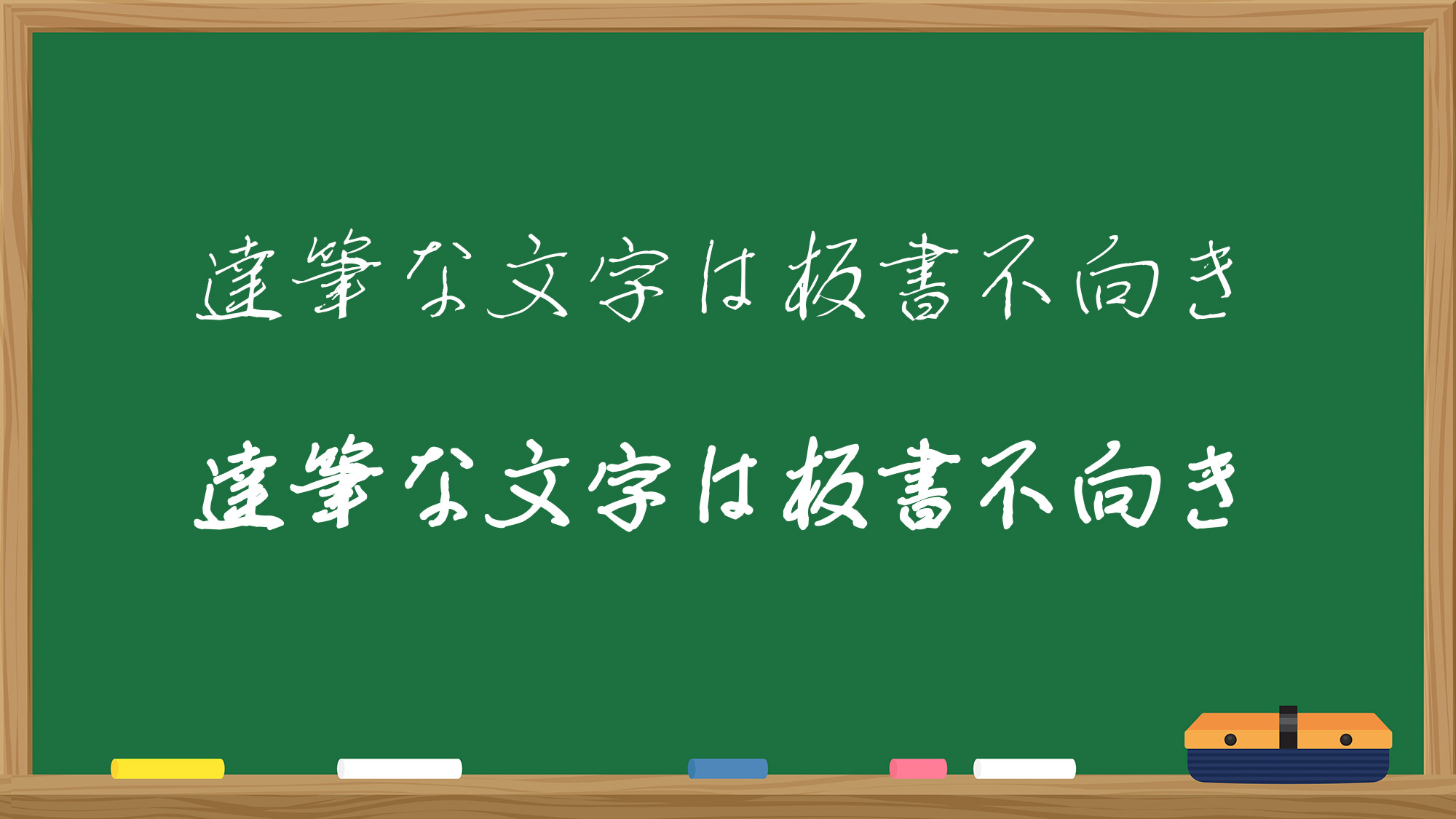

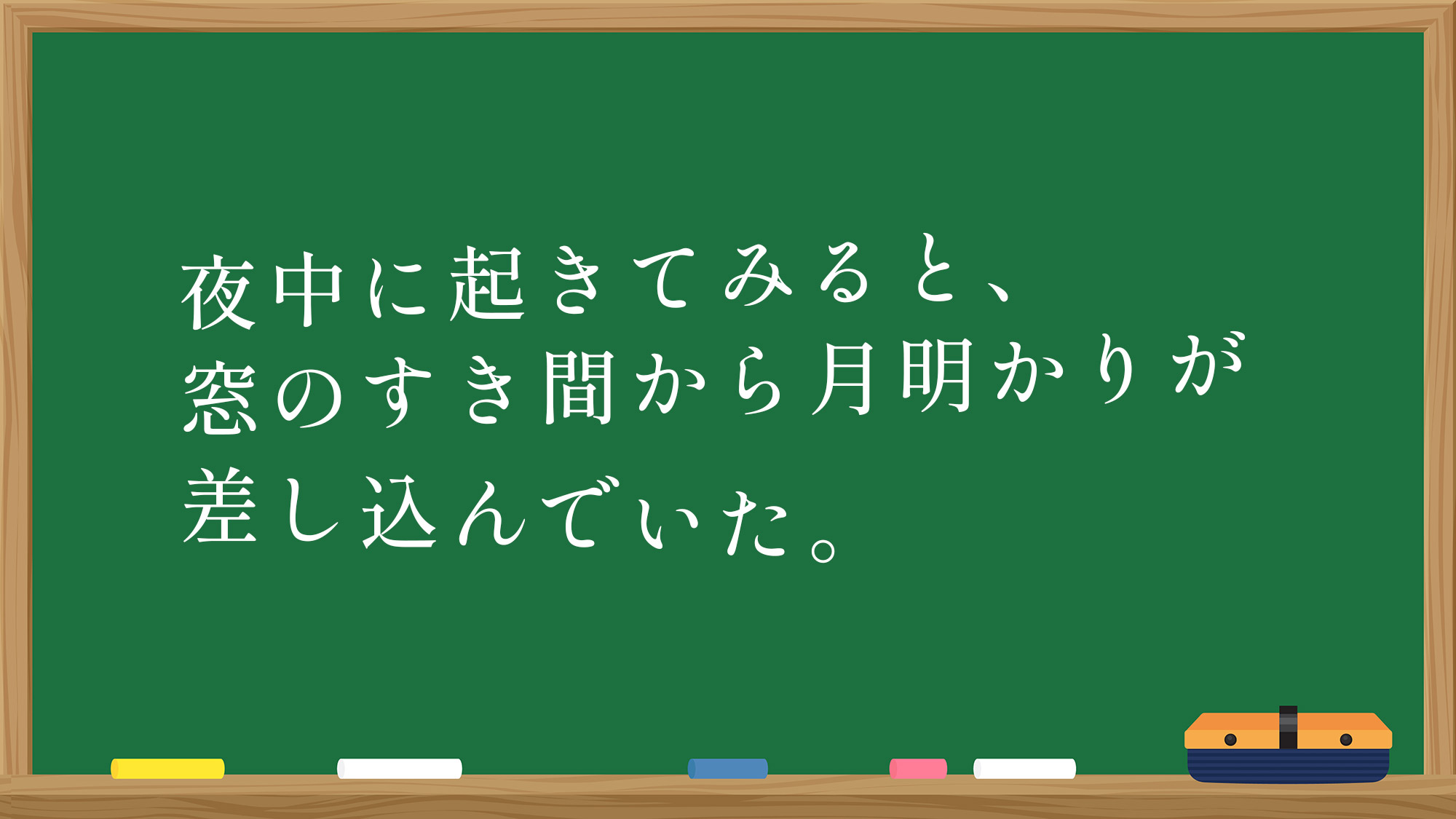

画像のように、つづけ字や速筆は鉛筆やボールペンなどを使った細い文字だとうまい字に見えますが、チョークやホワイトボードマーカーなどを使った太い文字になると読みにくくなります。

また、近くで見ると違和感がなくても、遠い席からは細部を認識できず大幅に可読性が下がっていることも。板書において、つづけ字や速筆は相性が悪いということを知っておきましょう。

2.すべての文字を同じ大きさで書いている

漢字、カタカナ、ひらがなとすべての文字を同じ大きさで書いていることも読みにくい板書となる原因です。

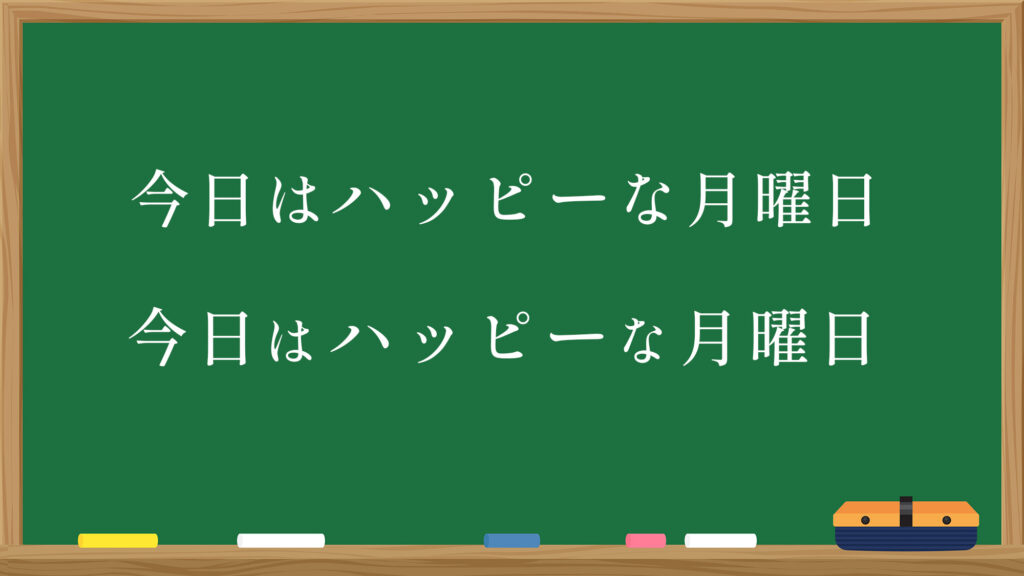

上の画像の上段のように、すべての文字が同じ大きさで書かれていると、メリハリがつかず読みにくくなります。漢字はカタカナ・ひらがなのような表音文字ではなく主に表意(字を見るだけでイメージが湧く)文字だからなのでしょうか。読みにくさの理由は定かではありませんが、漢字・ひらがな・カタカナはそれぞれ異なったサイズ感で書くとよいでしょう。

3.字間、行間に統一感がない

字間が統一されていない板書は、単語や文節としてのまとまりが捉えにくくなります。また、行間がばらばらな場合も見にくくなるため、注意が必要です。

数文字・1行だけに集中すると問題なく感じても、全体として見ると違和感が出てくるところがこの特徴の厄介なところ。全体のバランスに配慮する集中力が必要です。

4.右上がり、右下がりになる

1文がまっすぐでなく、右上がりや右下がりになっていると、学生は読みづらいと感じてしまいます。

6°右上がりに字を書くと文字単体はうまく見えるそうです。しかし、文字の傾きに引っ張られてしまい、文章全体を右上がりに書いてしまう先生は多いのではないでしょうか。

この癖を無理やり直そうとした結果、右上がりの文章や右下がりの文章が混在して、ますます見にくい板書ができあがってしまいます。右上がりの文字に惑わされない工夫が必要です。

文字が汚く見える原因とは?

大きさや行間を意識してきれいな文字を書こうとしているのに、なぜ汚く見えてしまうのか、悩む先生も多いのではないでしょうか。文字には先生それぞれの癖が見られますが、文字の画数にも原因があるかもしれません。

画数が多い文字はバランスを取りにくく、ぐしゃっとしやすい傾向にあります。たとえば「量」や「画」などの文字は画数が多く、急いで書くと線同士が重なってバランスが悪く見えやすいでしょう。

ぐしゃっとなった文字が1文字だけなら汚く見えませんが、何文字も並べば板書全体が汚く見えます。行間や大きさを意識しながら、1文字ずつ丁寧に書くことがポイントです。

板書をうまく見せる5つの書き方

ここまでは汚く見えてしまう板書の特徴をみていきました。ここから上手な板書を書くためのコツをご紹介していきます。

- ゆっくり書く

- 漢字、カタカナ、ひらがなの黄金比を意識する

- 1歩離れた位置で板書する

- 黒板を分割する

- 中心線や補助線を引く

それぞれ解説します。

1.ゆっくり書く

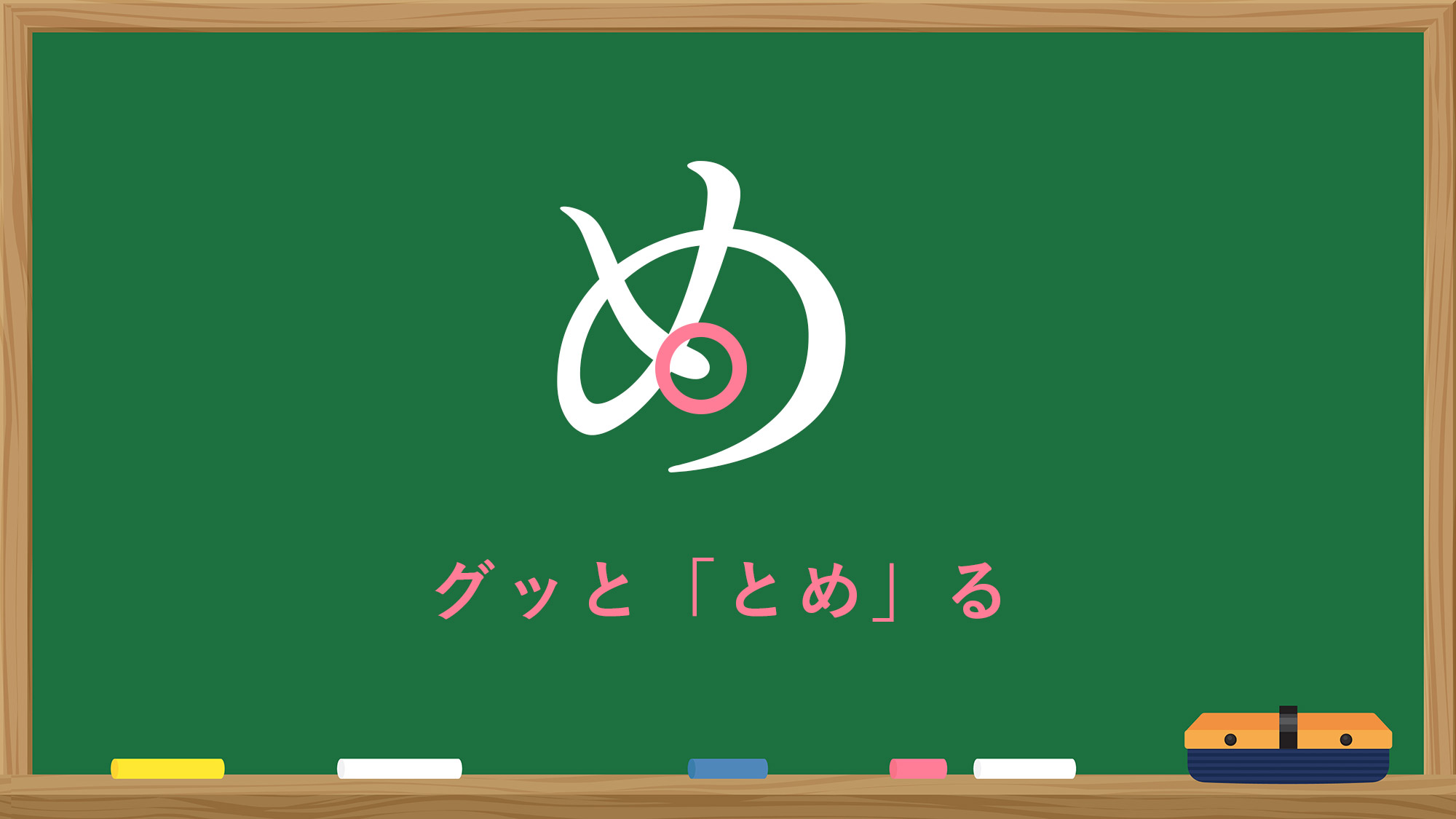

高まる授業熱に連動し、ついつい速筆してしまう。そんな先生におすすめの技をご紹介します。それは、「とめ、はね、はらい」のうちの「とめ」を特に意識することです。

授業の説明でも、重要な説明では学生が正しく理解しているか確認するために「間」を置きますよね。この授業界における「間」に相当するのが板書界における「とめ」になります。脳内で「きれいに書いていますか?」というささやき声が聞こえくるくらいにグッととめると、落ち着いてゆっくり板書することができます。また、「とめ」を意識するとつづけ字を回避できるため、可読性が抜群に上がります。

2.漢字、カタカナ、ひらがなの黄金比を意識する

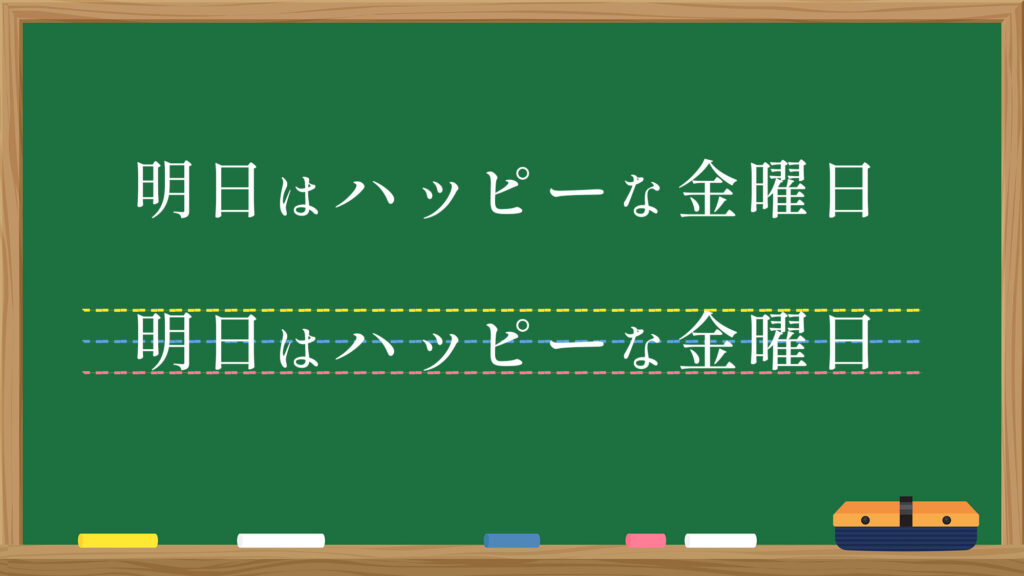

漢字、カタカナ、ひらがなには、それぞれの文字を相手に美しく見せる黄金比が存在するのをご存知でしょうか。その比率は、【漢字10:カタカナ8:ひらがな7】。カタカナとひらがなは、漢字より少し小さくするとよいそうです。

また、実際に板書してみると文字の下で揃えたらいいのか、中央で揃えたらいいのかわからない…という先生もいるかと思います。そんな先生におすすめの技があります。

上の画像のように文字の下を揃える書き方にして、漢字の中心線をひらがなの(ほぼ)1画目に合わせる、ということを意識しましょう。バランスの良い板書ができるはずです。

3.1歩離れた位置で板書する

字間と行間が不揃いになってしまう先生におすすめの改善策は、いつもより少し離れた位置で板書することです。

字間や行間が不揃いになるのは、狭い範囲にのみ目線が集中してしまっているときに起こります。1歩離れた位置で板書するようにすると視野が広がり、それだけで字間や行間のバランスを保てる人も。ぜひ、お試しください!

4.黒板を分割する

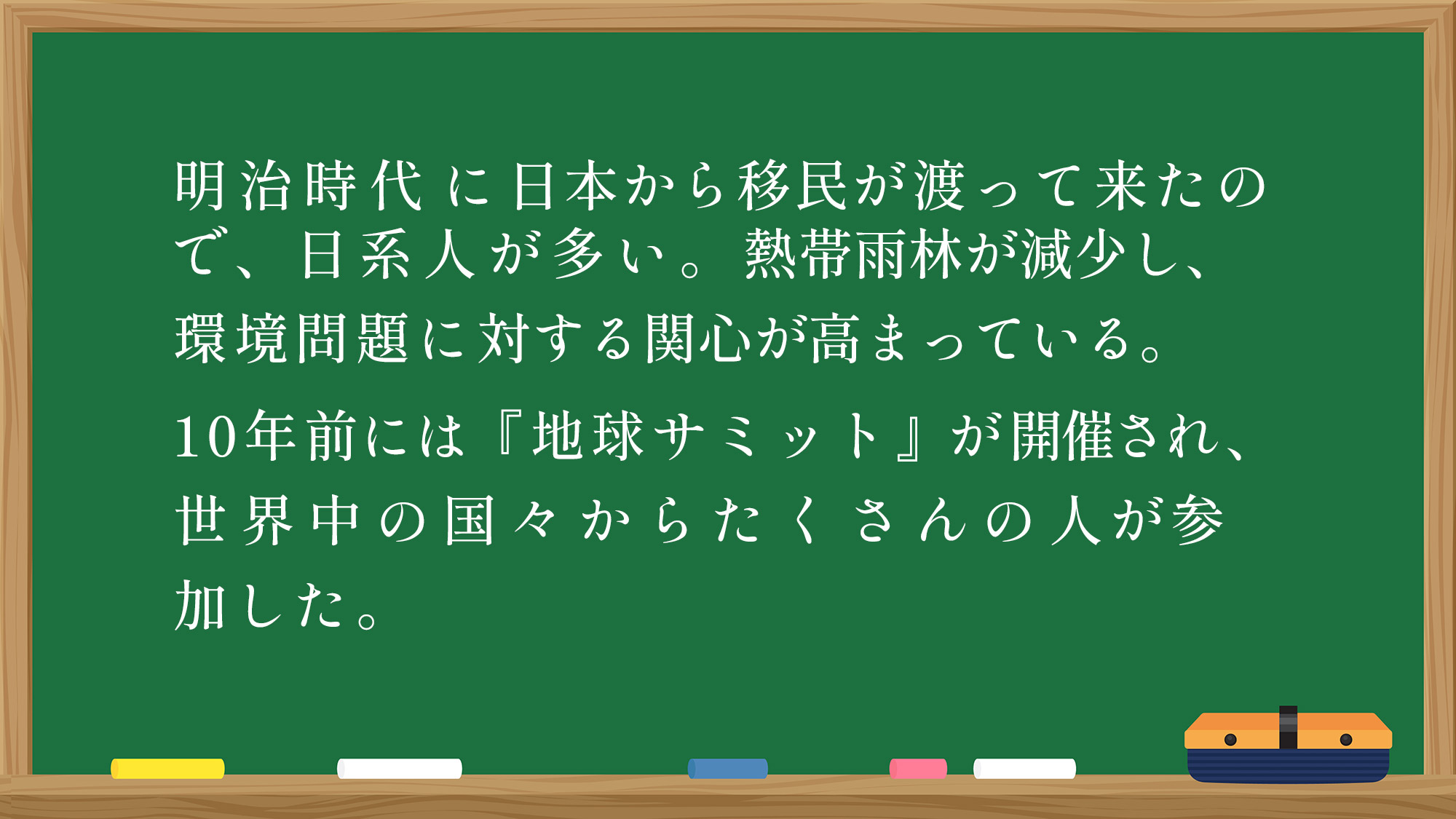

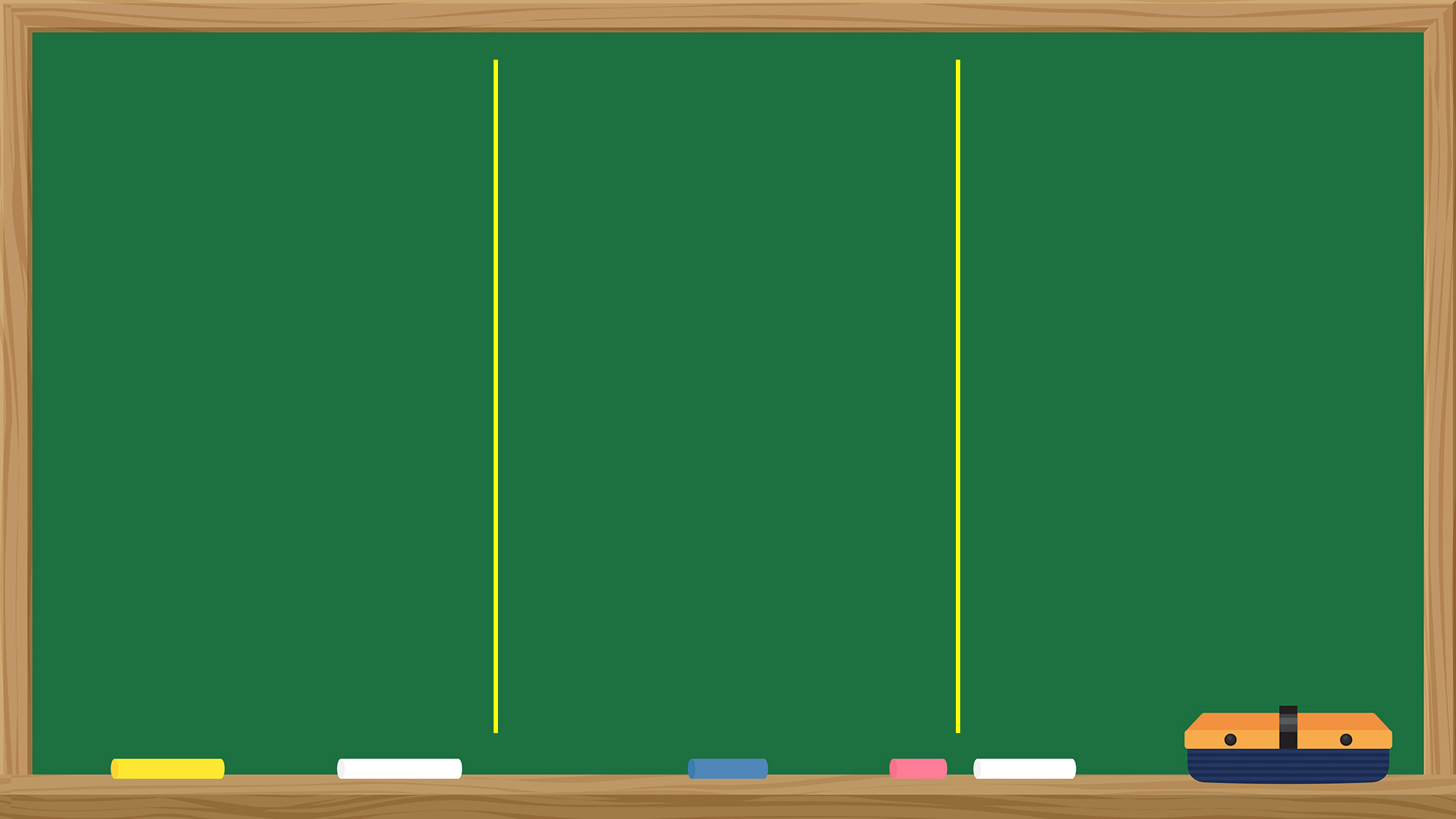

書く行が長ければ長いほどまっすぐ書くのは難しいです。

そこで、あらかじめ分割線を引き、1行あたりの文字が長くなりすぎないようにします。

画像のように3分割(または2分割)することで、1行当たり横幅が狭まり、バランスが取りやすくなります。そして見栄えもよくなるでしょう。

それでもまだまっすぐ書けない場合は4分割でも構いません。

慣れてくると分割線を引かなくても、よいバランスで書けるようになりますよ!

5.中心線や補助線を引く

板書が右上がり、右下がりになってしまう先生の対策法は、中心線や補助線をあらかじめ引いておくこともおすすめです。

ここまでしなくても、黒板消しなどを利用して事前にうっすら中心線を引いておき、その線を頼りに板書するだけでも効果はありますよ。

見やすい板書のための練習方法3つ

見やすい板書を書くためには、コツを押さえて繰り返し練習することが大切です。ここではおすすめの練習方法を3つ紹介します。

- 行間を意識して練習する

- 意図的に文章の角度を変えて書く練習をする

- 立つ位置を変えて練習する

それぞれ解説します。ぜひ試してみてください。

行間を意識して練習する

練習の際は、文字のバランスだけでなく行間を意識しましょう。きれいな文字でも行間が狭すぎると見にくい黒板になります。とはいえ、すべて同じ行間にすると内容のまとまりがわかりにくいでしょう。

基本的には内容ごとに一区切りして、行間を広めに空けるのがよいです。一つの文章が長い場合は、3〜4行を目安に行間を空けるときれいで読みやすい板書になります。

意図的に文章の角度を変えて書く練習をする

意図的に文章の角度を変えて練習するのもおすすめです。文章が曲がらないように、真っすぐ書く練習だけをしている先生も多いのではないでしょうか。

意図的に2ミリ上げて書いたり、逆に5ミリ下げて書くなど複数の角度で練習してみてください。続けると、文章の角度を自由にコントロールできるようになります。結果的にまっすぐ書くことも可能になるでしょう。

立つ位置を変えて練習する

練習のときに黒板を正面に見ながら書いている先生も多いと思いますが、それでは時間がかかるでしょう。なぜなら授業中に板書する際、黒板の正面ではなく横に立って学生に説明することが多いからです。

そのため、正面を向いて真っすぐ書けるようになっても本番では曲がる可能性が高いでしょう。おすすめは、本番同様の立ち位置で練習すること。複数の立ち位置で練習を重ねることで、どのような位置からでもきれいな板書ができるようになりますよ。

まとめ

乱れて見える板書の特徴や上手に書くためのテクニック、練習方法を紹介しました。見やすい板書での授業は、学生にとっても心地よい授業となるのではないでしょうか。

本記事で美しい板書力を手に入れ、学生のやる気がアップする一助になれば幸いです。

ほかにも「こんなところを意識すると板書がきれいになるよ!」というアイディアがございましたら、ぜひお寄せくださいね!

\ぜひ投票お願いします/

宇井 馴次 (うい なれじ)

ウイナレッジ編集部所属のバーチャルヒューマン

双子の父でありプロレス好き

毎週金曜日はスタバでベンティサイズのフラペチーノを嗜む